作者 布萊恩‧艾斯德(Bryan D. Estelle) 2025.03.23

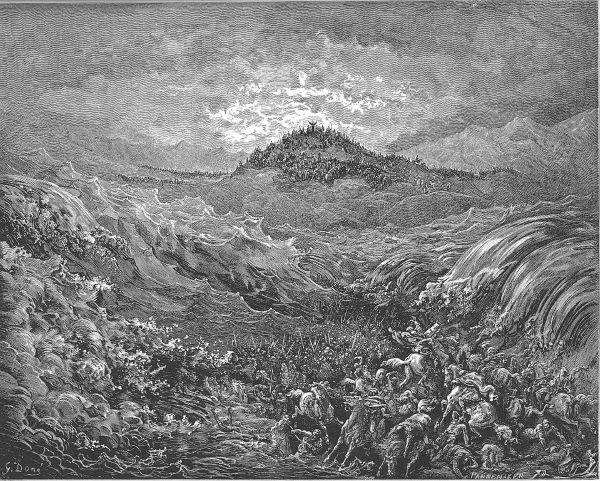

《埃及人在海中淹沒》(The Egyptians Drown in the Sea ),古斯塔夫·多雷(Gustave Doré),1866年。 (圖片來源/WIKIPEDIA COMMONS)

■ 編者注:這是《桌邊談》雜誌:試煉,試探以及信心的考驗系列的第二篇。

有時試煉、試探和信心的試驗是從我們自己的罪中產生的(例如詩篇一零六)。《威斯敏斯特信仰告白》18.4明確指出,我們的罪可能會削弱我們得救的確據。

然而,罪並不總是試煉、試探和試驗的直接原因。當我們的個人經驗與我們對所認知的道德觀和正義觀的期望不一致時,要理解試煉、試探和信心的試驗是最具挑戰的。有時我們遭受試煉並不僅僅是因為我們自己的罪。《傳道書》和《約伯記》清楚地說明了這一點。當惡人沒有受到應得的懲罰,義人卻遭受難以形容的患難時,人就會向天空呼喊:「智慧人怎麼會和愚昧人一樣死去呢?」(傳二16)為什麼「義人照惡人所行的受報應,惡人照義人所行的得報償」呢?(傳八14)約伯的「朋友們」由於約伯遭受苦難就假設他一定犯了罪。他們根據「義人必然興旺,惡者必遭禍患」的原則,推斷約伯行了惡。然而,生活中的事並非總是那麼黑白分明。雅各,保羅和彼得幫助我們理解這些難題。

聖經中關於基督徒的試煉、試探和信心的試驗這一類的主題,雅各的教導是最多的。他寫道,「我的弟兄們,你們遭遇各種試煉的時候,都要看為喜樂。」(雅一2)雅各在第12節及其後的經文中用了與這裡相同的希臘文詞彙,由此我們可以看出雅各此時心中想到的「試煉」既包括外在的,也包括內在的。此外,請注意雅各用「各種各樣的」來形容試煉。簡言之,雅各說話的對象是所有經歷試探、經歷試煉的人。

雅各希望我們在面臨困難時有正確的態度。當我們思考如何回應試煉時,雅各的答案很簡單,卻也令人驚訝:我們應該以這些試煉為喜樂,因為它們堅固了我們的信心,完善了我們的基督徒品格。總之,試煉會使我們的信仰生活越來越敬虔。

雅各說我們在遭遇各種試煉的時候「都要看為喜樂」,這很特別。但他要我們先對喜樂進行定義:這種喜樂是從上頭來的,不是地上的;這種喜樂是擁有末世視角、屬天視角的人才有的喜樂。

雅各稱,基督徒在試煉和患難中之所以能有這樣的態度,是因為我們對困難有所了解,這是世界不知道的事。雅各之所以可以命令他的讀者要喜樂,是因為這些試煉正為我們的生命催生一種必不可少的性格:堅忍。這是一種積極的品質。

但使徒的思考並沒有停在這裡。他還進一步思考堅忍的品格。雅各關心的不僅是發展一種美德,他更關心人品性的發展。他繼續說:「但忍耐要堅持到底,使你們可以完全,毫無缺乏。」(雅一4)新約的教導不是要我們追求完美主義,也不是人可以達到完美的地步。我們在美德上的成就永遠會是不穩定且不足夠的。那麼他的意思是什麼?

我認為雅各是要我們將注意力轉向基督。讀者們會記住希伯來書作者所說的話:

他雖然是兒子,還是因著所受的苦難學會了順從。他既然順從到底,就成了所有順從他的人得到永遠救恩的根源。(來五8-9,新譯本)

希伯來書這段話的焦點是耶穌為我們做最終的大祭司所做的準備。在希伯來書中,重點不在於抵擋試探;相反,這裡的「完美」是指基督透過施行大能和積極的義使自己「適任」大祭司的職位。請思考這一點:我們的主克服了人與生俱來對苦難的反感。我們的救主、富有憐憫之心的大祭司拒絕了安舒的道路;相反,祂為我們參加了一場爭奪戰,祂順服以至於受苦,好叫我們在遇到試煉和試探時都能將這些「看為喜樂」。祂正在我們身上培養一種堅忍不拔的品性。

雅各寫信給一些教會,這些教會有一些會友似乎錯誤地以為上帝必須對他們所受的試探負全部的責任,只因為上帝是至高無上的有主權的神(雅各一13)。然而,雅各希望他們認識到試探其實源於我們自己的內心深處,而且我們的父神只想給那些愛祂的人各樣美好的賞賜(17-18節)。

這些真理似乎也給使徒保羅留下了深刻且持久的印象。保羅描述了他從主那裡得到的異象和啟示,並用一根刺形容他肉體的痛苦,之後他說:「因此,我為基督的緣故,就以軟弱、凌辱、艱難、迫害、困苦為喜樂,因為我甚麼時候軟弱,甚麼時候就剛強了。」(林後十二10)他和他的同伴遭受了患難,並稱他們受到了「過於我們能忍受的壓力」,以至於他們「甚至連活下去的希望都沒有了」、「我們斷定我們是必死的了」。然而,保羅確認這是為了讓他們「不倚靠自己,只依靠那叫死人復活的上帝」(林後一8-9)。

彼得在他第一封書信的開頭也提到了一些關於審判有趣的說法,聽起來跟雅各的說法非常相似(見彼前一6-7)。彼得怎麼會如此大膽地說出這樣的話?答案有兩個,這兩個答案可以在更大的背景中找到。首先,彼得宣稱基督徒是上帝新揀選的百姓(彼前二9-10)。其次,彼得將我們的注意力引向我們生活的終極敘事:在基督裡得自由。這一點建立在上帝的子民出埃及這個背景裡,但超越這個原始的出埃及,實現了上帝的子民從更大的綑綁——罪的綑綁中得到釋放,這是我們的主贖回祂選民的第二次出埃及。

在彼得前書的前兩章中,出埃及記無疑是一個佔主導地位的隱喻。出埃及的典故無處不在(尤見彼前一3-二10),包括逾越節,包括要人成為聖潔,包括金牛犢、贖回(被贖回)的生命,以及一隻沒有瑕疵的羔羊等(見出十二;十五13、32;利十一44、十九2)。彼得說基督徒不應該(像以色列人那樣)回頭看,而應該向「不朽壞的基業」奮勇前進(彼前一4)。為什麼彼得的這幅畫會用出埃及的主色調呢?可能是因為原始聽眾已經在他們的希伯來文聖經中領受過相關的教導了。這些畫面為他的聽眾提供了基礎,讓他們可以類比先前上帝的子民和新揀選的基督徒社群,好看到兩批人一致的道德標誌是聖潔和愛(13-25節)。

彼得前書的這些段落慢慢浮現一個重要的原則:上帝在基督裡為我們所做的事先於上帝命令我們回應此事。在彼得前書一章13-21節中,彼得從故事的結尾開始說起,第13節的「顯現」( revelation)指的可能是基督的再臨。此外,第17-21節以對基督的盼望為中心,是第14-16節中對聖潔的命令和勸告的基礎。再舉一個例子:第22節中要人彼此相愛的命令是建立在他的聽眾已經重生(第23節)的基礎上,不是由於「能朽的種子,而是由於不能朽壞的,就是藉著上帝永活長存的道」。翻譯為「重生」的這個動詞是有意呼應第3節的內容的。

簡言之,為了改變我們的心意,彼得用了很多隱喻,在這裡用的就是出埃及記的內容。但他也希望我們思考我們作為上帝選民的新身份。彼得指示我們在信心中扎根,以此勸勉他的讀者更追求聖潔。他這樣作的其中一個方式就是在書信開頭的那段話,幫助基督徒正確地看待他們所受的試煉:

因此,你們要喜樂。然而,你們現今在各種試煉中或許暫時會難過,是要叫你們的信心經過試驗,就比那被火煉過,仍會朽壞的金子更寶貴,可以在耶穌基督顯現的時候,得著稱讚、榮耀和尊貴。(彼前一6-7,新譯本)

本文選自《試煉,試探以及信心的考驗》系列合集。

布萊恩‧艾斯德(Bryan D. Estelle)博士是加州西敏神學院(Westminster Seminary California)的舊約教授。他的著作包括《出埃及記的回聲》(Echoes of Exodus)。 【延伸閱讀】:

軟弱時的力量

恩典不是「祝福」,而是「關係」。

百合花的恩典與信心

轉寄

轉寄 站內文章搜尋

站內文章搜尋